“我是靠劳动致富,用智慧发家。我自信平生没有干过亏心事。可是像我这样一个善良的人,一个正直的人,一个大好人,竟被他们五花大绑着,推到桥头上,枪毙了!”

“被斗争被清算被扫地出门被砸了狗头的地主村村皆有,屯屯不虚,普天之下,千百万数,难道这些人都做了恶事遭此报应不成?”

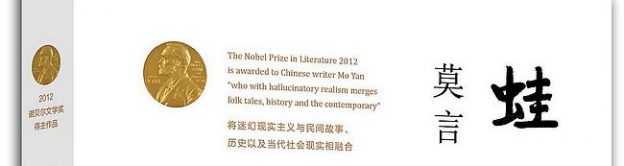

莫言《生死疲劳》,借驴、牛、猪、狗、猴这些畜生的眼看从1950年到2000年中国这50年的历史发展,用畜生的嘴说身在其中的遭遇,看似幽默,实则真实。在荒诞的社会,只有比荒诞更荒诞才是真实,因为在荒诞的现实中,人活着都像是畜生。但我还是不喜欢莫言的小说。无关好坏,就是不喜欢那种方言的审美的文字,就像不喜欢榴莲的人不是因为榴莲不好。《生死疲劳》应该会是我看的最后一本莫言作品。

王朔出新书了。但没兴趣读。销量超过100万册的余华新作《文城》,我也提不起兴趣。从宣传感觉都是在把自己的冷饭炒成畅销书。这会不会也是这么多中国人却诺贝尔文学奖得主那么少的原因之一?

淘到葛康俞《据几曾看》生活·读书·新知三联书店2009年版旧书两本,八九成新。书中9万余字,手稿影印,全部工楷自书,今之人已不可复为之;著录作品190余件,今半数藏于台北故宫博物院。可惜葛先生40出头就走了,不然声名成就不在徐邦达、启功等人之下。一本自留慢慢翻读,一本等开学送给学堂的曙光老师共赏。

自编教材《三近斋摭录乙编卷一(处暑至大寒古诗词五十首)》,编了一半,至少还需要两天才能基本完成。又起心再编一本《三近斋摭录丙编卷一(成语、词语百则)》,估计这个就真的力不从心了。

花卷自学课,今天讲杜甫的《石壕吏》。想把《三吏三别》一并顺着讲了,花卷不想,随她了。