前天(十六日)路过书店,进去淘得旧书八种。都是些有年头的书:

《前后七国志》,湖南人民出版社一九八四年一月一版,一九八五年一月二印,简体横排。前二十回为明朝吴门啸客述《前七国孙庞演义》,后十八回为清初烟水散人徐震《后七国乐田演义》,这两本演义是两个朝代的人所作,而且格调迥异,书坊将二者合刻为《前后七国志》,始于清康熙五年(一六六六)的啸花轩刊本。湖南人民出版社这个版本,以京都文和堂刊本为底本,以宝华堂刊本和上海文明书局石印本参校。印数在现在看来是一个天文数字——三十六万三千册。二十一万字,定价一元三角,书店定价十五元,实付七元五角入手。书名页有一枚蓝色圆“贵阳市乌当区图书馆图书专用章”,书名页上粘贴的图书借阅期限表上,只有两次借阅记录,一次是一九八五年八月十二日,一次是一九八八年四月十一日。

《杨家将演义》,浙江人民出版社一九八〇年八月一版,一九八五年四月三印,简体横排。定价八角二分,书店定价十五元,实付七元五角购入。这个版本以南浔嘉业堂藏明万历年间刻本《杨家府世代忠勇通俗演义》排版,保留了原版本明万历三十四年(一六〇六)秦淮墨客序。这书的印量更是惊人,有一百〇九万二千册。

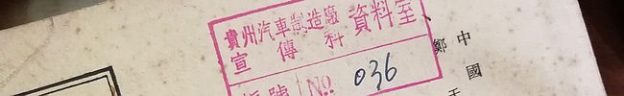

《汉书选》,中华书局一九六二年十二月一版,一九七九年三月六印,繁体竖排。似乎从一九八〇年开始,书籍渐渐都调整为简体横排了。十八万七千字,定价一元,书店定价十五元,实付七元五角购入。封面有深紫色方形印章二枚,一为“爱护公物人人有责/贵州汽车制造厂宣传科”,一为“贵州汽车制造厂宣传科资料室/编号NO:”这枚印章里有手写蓝黑墨水数字“036”。一个工厂的宣传科资料室,通常在一个小厂差不多就是图书馆性质,千人以上大厂就会有专门的图书馆(室)。那时候可供馆藏的书籍种类不多,相当部分还是以古籍为主。

《玉娇梨》,人民文学出版社一九八三年六月一版,一九八六年六月二印,“中国小说史料丛书”之一种,定价一元三角,书店定价十二元,实付六元购入。

《万花楼》,豫章书社一九八一年三月一版一印,定价一元一角,书店定价八月,实付四元购入。

《三春梦》,书目文献出版社一九八五年五月一版一印,定价二元〇五分,书店定价十八元,实付九元购入。书名页有朱印藏书印一枚,遗憾自己读书太少没文化,认不得印里是两个什么字。序前有绣像四幅,每幅三人,惟妙惟肖。

魏子安《花月痕》,福建人民出版社一九八一年十月一版一印,定价一元二角二分,书店定价十五元,实付七元五角购入。

[德]安妮·弗兰克《一个少女的日记》,湖南人民出版社一九八三年八月一版一印,定价一元,书店定价八元,实付四元购入。书名页上粘的图书借阅期限表上记录了从一九八四年七月二十四日至一九九〇年元月十八日共六年间的八次借阅记录。这本书粉色封面和这个书名,让人感觉朦朦胧胧又神秘、躁动,或许是借阅次数高于其他书籍的原因。现在,这本书另一个更稳重和贴近内容的书名是——《安妮日记》。年初我曾经对《安妮日记》努力过两次,每次都读不到第十页,完全无法进入,即便它是独具历史价值的重要文献和经典,最后捐给了学堂的图书馆。我买这本书就为了这个封面和书名,了解一下曾经出版社也多么“不正经”。