最早读到戴明贤老先生的书,是二十年前在省图书馆借的,人民文学出版社版散文集《一个人的安顺》。一读亲切,再读不舍,于是去书店买了一本。因为我曾在安顺的那几年恰是青春期,精力充沛无处发泄,教室里老师授课的内容又极度枯燥乏味,只好逃课满城逛,所以书里那些故事发生的地点,虽然时代不同了,但都曾是熟悉的,读来都是古旧又无处安放的青春气息。

后来广西师范大学出版社出了“戴明贤集”八卷。第一卷《石城安顺》即是《一个人的安顺》的新版,又买来读藏,觉得几篇人物故事,还胜过冯骥才的《俗世奇人》,就选了放进语文课和阅读课的自编教材。那时戴老的外孙女小树上初中,我是她的语文老师,于是利用职务之便劳她带回去请外公签名。周一果然带了回来,还是题签。记得当时给她布置的一项作业,是去读有“假县长”故事那篇。两天后来告诉我没在书里找到有“假县长”的故事,老爸帮忙找了也没找到。我翻开《浮世绘》那篇在城墙上告示里“假县府大礼堂”句,“嗨!谁想到在这里!”。笑。后来又陆陆续续凑齐了全套八卷,都读了一遍。这套书和《莫友芝诗文集》、《郑珍全集》,同为我书架上贵州类珍藏。

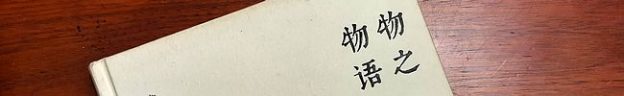

前段时间,看到戴老小说《石城》出版,知道戴老一家和也闲书局近,就请书局什么时候有签名本了帮我留一本。上周六在书局开课,正好书到了,问书局主理人秋蚂蚱前辈,《石城》和《一个人的安顺》是不是一样内容。局座说不是,“我读了。《一个人的安顺》是散文,有些人,有些事,不好写,也写不透彻。《石城》是小说,那些曾经不尽兴或不能写的就可以用小说的手法写出来。”

上完课,拿到书随手一翻,正好看到小树和弟弟小松上我语文课的趣事。原来发给他们妈妈那些趣事竟全家同乐了。喜孜孜把书放进书包,要找时间慢慢读。

昨天,周一,早餐时遇到小树,问她有没有读外公的新书。她说还没读,不过外公送了您一本新书,里面不但签了名,抬头还有黎明先生什么的。今早出门急,忘了,明天带给您。我两手合什欣喜感谢。

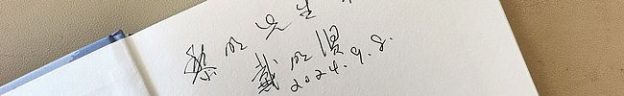

今天午饭后在操场上同学生打乒乓球,小树拿着书走过来,双手递给我。我双手接过来,翻开看到扉页上书“黎明先生存纪”和署名、日期,没有比书更好的礼物了。老一辈人的翰墨因缘都是极雅致的,即使只是赠送一纸画片一枚文玩,讲究的也是清新脱俗的消息。现在的学生和老师,读书大都只读与考试相关的“有用”的书,反倒有用的书少人读了,因为考试不考所以“没用”。可惜。

今天教师节,收到好几份礼物。除了书,还有花、卡片和润喉糖。身心愉悦。