“门外风花各自春”,这是今天对课的上联。诸君所对,精妙奇崛,赞叹欢喜,就说大家要不要也看看我对的?不成想人家说:“不看不看,不感兴趣。”好嘛闷,啊就跳过啰哈。我灰溜溜,酸啾啾的。

惊蛰已过,春分将至,正是赏花的好时节。各处樱花浓灿如云,就以松尾芭蕉的俳句开场,“繁樱如云翳,忽闻远走钟声渺,上野或浅草。”

居学评,呈上我上周喜提的作业。

诸位学者给我作业的三个关键词是:穿越、小贤、情书,写作要求是字数不限,但要提到在场除旁听家长外的所有人。这要求真的是,看起来极其容易,其实巨难,有谁见过写情书还带上男男女女一群人的?但是,不难还就没意思了。

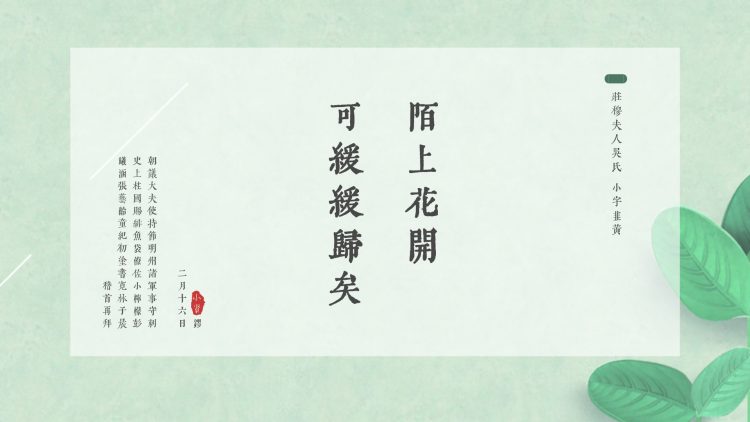

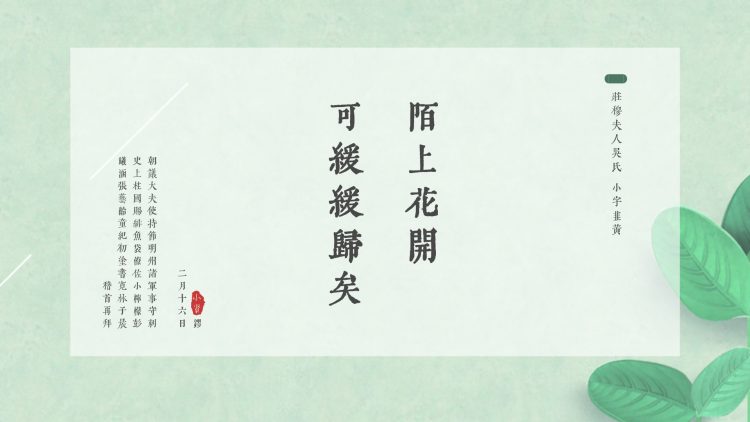

我的这封情书收件人是庄穆夫人吴氏,小字韭黄(也闲书局的另一只猫);寄件人是鏐,小字小贤,携僚佐朝议大夫使持节明州诸军事守刺史上柱国赐绯鱼袋某某某某诸君姓名;正文只有九个字:陌上花开,可缓缓归矣。

什么叫“小字”,“朝议大夫使持节明州诸军事守刺史上柱国赐绯鱼袋”怎么断句、分别什么意思,我一字一处讲解。

“陌上花开,可缓缓归矣。”这是一千多年前,五代十国时期吴越王钱鏐写给夫人吴氏的信,没有一个字是思念和爱,却每一朵花里满满盛着的、溢出来的都是期盼夫人早日归来的急切爱意。你看,春天来了,这回来的一路上,花都开了,你不要着急,一边赏花一边慢慢的回来哈。“这封情书,完全符合要求,就问各位这封情书写得如何?”我心里那个得意。

阅读分享,让各位学者用不超过三句话介绍自己正在读的书,请听者陈述听到的信息,训练对信息的分析、整理和表达的能力。

飞花令仍然是“春”,随讲诗两首。

王维的《鸟鸣涧》,从“閒”、“閑”和“闲”三个字的不同,讲为何今次文本开始使用繁体字,以及人要“閒”了,心才“空”,空不是摆烂一片空白,而是随时准备包容一切,所以“空”的不是春山,而是心。如此如此。

李白的《清平调·其一》,说我认为“衣”应读四声,作动词用,这样才灵动。并且全诗没有一字夸美人,却没有一处不是在夸人美,这才不艳俗。如何如何。

《声律启蒙》“冬”韵,“叶公龙”句,讲“叶”不读yè,而读shè;“秦岭云横”讲韩愈“云横秦岭家何在,雪拥蓝关马不前”;“八千远路”讲“三十功名尘与土、八千里路云和月”,这《满江红》却有可能不是岳飞写的。诸般种种。末了,对课,我出的“门外风花各自春”,是弘一法师诗中一句。诸位学者不乏佳对,如:园内寒梅唯有冬;泥路落叶散满秋。从来没有对过对子的各位学者,不过二三次就有这样的进步,怎么不欢喜?就问要不要也看看我的,所以才有开头那酸溜溜一幕。

“苏格拉底的广场”,有学者提出一个好问题:为什么规则之前人人平等。“我们常常忽略了一个关键——规则之内的人是否参与制定了这个规则。”我说:“没有人能够凌驾于规则之上。如果被规则约束的人没有参与规则的制定,那这个规则本身就不平等,‘规则之前人人平等’这个说法就不成立。要‘规则之前人人平等’就要规则之内的人都参与规则的制定,这样的规则才有可能人人平等。”(讨论内容唯亲临方知其生猛,此处省略3452字。)

阅读写作,今次为纽伯瑞儿童文学奖作品系列。为了避免诸君因“儿童”看低了这些作品,看轻了自己,我拿掉了这两个字。现场完成作品之精彩,是这篇流水账承载不了的。

每一次讲谈都像是一部作品,“有不可操纵性,它在进行中自我定位,自动选择脉络走向,参与者互相启发互相映照。我只负责启发,不拔苗助长。我永远面对现实,相信他们在自然长大的过程中自生出判断力,谁也不比谁高明,现实才是最高级的教授,是讲述希望唯一的导师。”(王小妮《上课记》)