我今年的年三十贺岁朋友圈文案,与往年不同,是用DeepSeek经过“深度思考”后生成的。

作为一个以阅读、写字和与人聊天(讲谈)为生活方式的自由职业者,或者说是“独立教师”,过去这一年里关于AI的感受就是,在包括文字、风格的模仿和再创作以及生活的各个方面,人工智能已经超越和取代了绝大多数人。这是否就意味着人文学科的没落是注定的,是被时代所淘汰的落后学科?这也是2024年在也闲书局的最后一次讲谈,我留给四到八年级各位学者要去思考并完成的期末论文:《文科的未来:全球文科倒闭潮与AI时代教育的核心》。

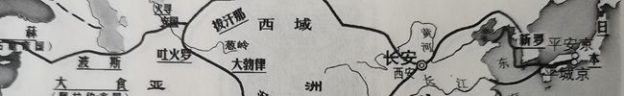

我认为,巨大变革发生时,身处其中的个体极难看清正在发生的和未来的发展,因为这个变化太过庞大又无处不在,超出绝大多数个体的理解能力。但我们仍然可以从历史中发现一些线索用以指导当下,从而找到一些确定和不变的,来面对当下的不确定和变化,使自己不至于因迷茫而盲从。所以关于历史的学习,我常常建议各位也闲讲谈的学者不妨把时间线拉得长一些,如以500年或者1000年为一个周期来看。

以火药能释放为机理的枪、炮等火器在战争中大量使用的热兵器战争,从诞生那一刻起就标志着人类战争从近战开始转入远战,实现了以兵力搏杀转为火力突击的军事革命。但冷兵器并没有因为热兵器的诞生而消失,随之而来的是人类对战争的理解的变化、战术的升级和士兵对更加强大的兵器的驾驭能力的提升——通过学习,从被淘汰者成为使用者,少量人成为了新技术的驾驭者。关于人类历史的进程为什么总是伴随着战争,我们在也闲书局的讲谈里,与学者们也有过讨论。

任何时代的人类社会,都存在着工具或以工具推动的社会制度的创造者、驾驭者、使用者、被奴役者和反对者。第一次工业革命时期,因机器生产逐渐取代手工劳动使大批手工业者工资下跌、失业甚至破产,工人把机器视为贫困的根源,从而引发了工人自发以破坏机器为手段的卢德运动。现在,工业化、自动化、数字化或一切新科技的反对者也被称为“新卢德分子”。卢德分子从来就没能阻止工业革命对生产方式的改组和对人生活方式的改变。大多数人通过接受学校教育,成为新科技的使用者,当然也有极少数者成为了驾驭者。例如汽车的出现导致大量的马车和马车夫被淘汰,但给更多的使用者——司机提供了就业机会;机器提高了生产效率,让人们得以有更多的时间去尝试更多的领域,寻找到新的机会,诞生了新的行业和工作机会。当下中国的教育模式、手段和目标,就是来自百年前的欧洲,为了向工厂培养大量不需要太多思考,只要听话,能简单理解和进行规范操作的机器使用者而生的。

现在,很多家长发现当下的教育有很大问题,但又不得不被其裹挟,深陷其中,这就是被灌输以工业化细分的局限性知识和大量标准化训练,导致思考和判断缺乏,且不具备行动力的后果——因为这一代家长也是被这种教育模式所塑造的。现在,AI来了,这是与工业革命一样的“千年巨变”,套用《三体》里一句话:淘汰你,与你无关。

作为身处其中的个体,我也不知道未来会怎样,但可以选择如何应对。是选择放弃抵抗,躺平被动接受被改变从而成为短视频和手游重度依赖那样的被奴役者;或者被迫接受刷题、标准化训练,缺乏常识和自我认知的使用工具的工具人,还是努力成为创造和驾驭工具的极少数。

要成为工具人很简单,社畜就是大家做什么,自己就做什么就好了,好就大家都好,坏又不是我一个人遭难,心理学称这个为“责任分散效应”,其实就是对自己的不负责。并且人类历史上“大家都好”的情况极少发生。但要成为驾驭者,就很难,独立思考、批判性思维、创造……这些词从字面上就意味着与大众的格格不入,但并不是字面意义上的孤独。一个人如果能享受孤独,就会发现“我从来并不孤独,我只是独自一人而已,独自生活在稠密的思想中,因为我有点儿狂妄,是无限和永恒中的狂妄分子,而无限和永恒也许就喜欢我这样的人。”(博胡米尔·赫拉巴尔《过于喧嚣的孤独》)

这篇文章,是每周六在也闲书局参加讲谈的,五年级学者张艺龄的期末论文。虽然存在着表达不够严谨,以及行文、用词上的若干问题,但我认为在AI的帮助下,技术性问题都可以很快得到改善和提高,比这些更重要的是思考,尤其是独立思考,过程比结论更重要,否则就是AI让你以为你在思考——AI越发达,肉体健康和心灵健康就越稀缺;AI越发达,独立思考和用双手进行真正的创造就愈发重要;AI越发达,就愈要用真正的食物和真正的对话滋养自己的身心,让自己成为那无限和永恒中的狂妄分子。

文科的未来

张艺龄(五年级)

我最近在网上看到了很多知名关于大学取消文科专业的新闻,于是引发了我一个思考,难道文科真的没有未来了吗?

有数据显示,在大学大多数被取消的都是文科通识教育、历史、英语、宗教之类的专业。而我认为,这些专业被取消,是因为现在全球都在发展科技,而且AI的数据库比人脑强大,这些关于历史、宗教、文学的信息AI都可以给出全面专业的答复。而且像语言学习类专业我们可以通过其它渠道来学习;也可以用翻译器,不需要在大学再专门学习了。

虽然AI很强大,但它只不过是一个来帮助人类更高效完成工作的工具。

我们想要更好的运用AI,所以就要保持终身学习的习惯和创造力、创新能力等等……而这些能力的培养都和文科学习有关。

所以,我认为文科也很重要,理科能做的就是计算和逻辑思维,一些语言沟通能力还是需要文科生的。