粗粗算了一下,这八年里,我讲谈(上课)也有几千次(节)了。这是也闲书局的局座秋蚂蚱上周六听了我一天的讲谈后,发在微信朋友圈的观察记。这是我收到的所有反馈和观察记录中,最有温度、有细节,最真诚和真实的。目前没有之一。感谢。感激。

(秋蚂蚱的)课堂观察记:

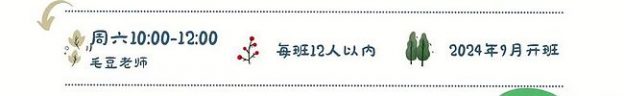

“跟着秋蚂蚱 阅读与写作”第一堂课于2024年9月7日(星期六)开讲。

老师先自我介绍:黎明,也叫毛豆、豆哥、豆总。你们爱叫我什么我就是什么。接着让学员各自作自我介绍。每一个说出自己的姓名、年龄和出生地后,毛豆先问其他同学有什么想问该学员的,然后他就每个孩子的姓作一番“寻根”,再就名字作一番含义解读。孩子们介绍自己或者回答老师提问都不需要站起来,“我只希望当你们说话时要大声,大声到在座的都听到,你和谁说话都要看着对方而不是看着我。”毛豆总算定了这两条“规矩”。

有意思的是,因为毛豆撒出几个对自己的称呼让孩子们选择,孩子在作自我介绍时也抛出了昵称,“我叫思蒙,你们可以叫我小柠檬。”……

相互认识花了一个小时。其间,从对姓氏的溯源引出对“神话”的理解,从座位布局强调平等意识和尊重,让孩子在挂图中找到自己的出生地……历史、地理、物理、化学、宗族、咬文嚼字等,都在一个自我介绍环节中涉猎。

这比“秋蚂蚱!”“到!”、“毛豆!”“到!”的点名要花时间,这个时间是有温度的,它传递到空间。人与人第一次相见的时空,因为毛豆的导演而交融。

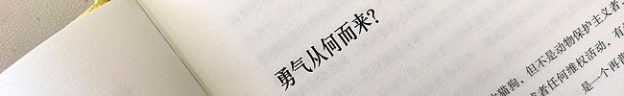

后一个小时,开始讲主题的“前言”部分。从哈维尔的“生活在真实中”开始。听到“哈维尔”,我在想,毛豆会不会先说这个人,他没有,他不急着把他提到的人(苏格拉底、柏拉图、阿基米德、伍尔夫等)放在讲台上,似乎是先种下一粒种子留待以后的谋略。

从真实中的“现实与观点”引申出阅读与写作的重要性,是毛豆教学的独门秘籍,他的发散性思维的广度和话题收回的聚焦相得益彰。他在白板上画了一个十字,分别填上“我不知道我不知道”、“我知道我不知道”、“我知道我知道”和“我不知道我知道”的递进来阐述苏格拉底的“我唯一知道的,就是我一无所知”的箴言。我看到孩子们的眼睛都是亮着的。

有个孩子我印象深刻。她坐在我们为孩子们配备的办公椅上左右摇动,提问和应答都是一幅笃定的模样。如果不是毛豆就她的昵称“小柠檬”乱喊“小苹果”、“小草莓”而引起她捂着嘴不让自己笑出来的萌态,光是听她的课堂互动,我不敢相信这孩子的年龄。她告诉我她十岁过了十一岁没到。

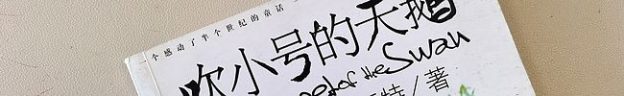

我们发给孩子的读物有八本。其中有尤瓦尔·赫拉利《人类简史:从动物到上帝》、查尔斯·达尔文 / 丽贝卡·斯蒂弗《达尔文发现了什么:今视角<物种起源>》、顾颉刚《国史讲话:上古》等。

朋友的孩子来试听。朋友把孩子扔下就走了。课结束后,孩子问我要书,我说:“当然。你妈和我说了,来上课这件事决定权在你。”他没有任何迟疑,说当然想上。唯一犹豫的是,如果节假日期间,他妈妈的花店需要帮忙,会有时间上的冲突。我和他说,法定节假日是法定的,我们会顺延。他欣然说:“那我一定上。”

我知道这孩子。他在课堂介绍自己时就有些自豪地说:“我是住在山里的孩子。”他经常充当他妈的童工,照顾弟弟。在他眼里,没有做不到的事。“我要发明永动机。”他说。这个孩子很像我们小时候的模样,天不怕地不怕,有责任心。我问这么重的一包书,你一个人怎么拿回去?他说打车,如果打不到就走回家。“我走一个小时就到家了。”他轻松地说。我说:“随你。”

我不担心这个十岁的男子汉。他在山里徒手捕蛇、干农活、砍柴烧饭,样样都会。他不粗野,他有着绝大多数成人都不具备的坚韧,再加上他的机智,没什么好担心的。这样的孩子在现代城市里,打着灯笼难找。

来观摩的蒋磊问我:你干什么?我说:我是毛豆的助理。另外,我负责成为孩子与家庭的桥梁。孩子们面临家庭与学校这两个社会的心理问题我来疏导。

第一天的好兆头是:来试听的全都成为学员了。

2024.9.9