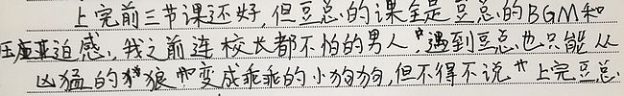

周双玲老师这个学期上四、五年级的语文和阅读写作。午饭时她告诉我,根据我的阅读课说明,四年级语文课本里的《麻雀》一文出自屠格涅夫的《猎人笔记》,并有删减和改写。本周,四年级阅读课开始读《猎人笔记》,但在里面并没有找到《麻雀》这篇原文;在网上查到的是出自《屠格涅夫散文诗》。

我第一反应这应该是一个版本的问题。

下午,我查了屠格涅夫作品创作的时间和中文译本的版本后,给周老师回复:

确实,《麻雀》一文,不出自《猎人笔记》,网上出于《屠格涅夫散文诗》这个说法,也不准确。

1847年,屠格涅夫发表冠以“——猎人笔记”副标题的第一个短篇《霍尔和卡里内奇》。至1851年,屠格涅夫共发表21篇“猎人笔记”。1852年,这组作品以《猎人笔记》为名在莫斯科结集出版单行本时,增加1篇(《两地主》);到1880年作者自己编辑文集时.又收进3篇(《切尔托普哈诺夫的结局》《车轮的响声》《活骷髅》),共25篇。

1950年和1953年,文化生活出版社出版了耿济之译《猎人日记》和丰子恺译《猎人笔记》;1954年4月,巴金主持的上海平明出版社出版了黄裳译《猎人日记》。四年间,屠格涅夫此书出版了三个中译本。三个译本各有特点,但均忠于原著,没有对篇目作调整,《麻雀》不在其中。

1994年,河北教育出版社出版了《屠格涅夫全集:世界文豪书系》十二卷本,第一卷(随笔)即为《猎人笔记》,第十卷(抒情诗、长诗、散文诗)中收有《麻雀》一篇。

2001年,人民文学出版社根据历史上各名家译本,整理出版了《屠格涅夫文集》六卷本,第一卷为《猎人笔记》,第六卷收散文诗、文论和回忆录,《麻雀》也在其中。

因此,在四年级改版前的教材和我上学期编的小学阅读框架中,《麻雀》一文出自《猎人笔记》的说法是错的。教材现已没有标注这篇课文的出处。

1878至1882年,定居法国的屠格涅夫陆续写了八十几篇散文诗,创作于1878年4月的《麻雀》便是其中一首。但这些散文诗在屠格涅夫生前并没有结集出版。所以也不能说《麻雀》出自《屠格涅夫散文诗》,因为这本散文诗集,是上个世纪国内出版社所出的屠格涅夫散文诗精选集,而非其本人自选集。

所以,我认为,《麻雀》一文,只注明原作者即可,不用特别标注出处。另外或可让学生思考和讨论:改编后的课文《麻雀》与原文有什么不同?哪一个版本更好?这样改变原文意旨的改编是否尊重原作?这样的改编还能将原作者视为作者吗?

出于资料和我个人认知所限,以上看法也不尽准确,或可做日常教学之参考。