我抬起头,闭上眼,站在最喜欢的那棵白色樱花树下,太座带着两个孩子在一旁玩耍。若有若无的淡淡花香从树上绵绵密密飘下,丝丝细细浸透我的衣裳。这是它一年中最美的样子。这是我一生中最美好的时光。

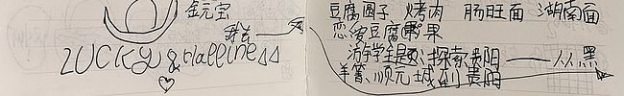

送女儿去上美术课,这是她唯一的周末兴趣班。我们手牵着手慢慢走去,又走回。走过开满黄素馨的小道,穿过一小片桃树林时,一阵风来,粉色的花瓣纷飞,洒在我们身上。

“爸爸,这就是‘桃花一簇开无主,可爱深红爱浅红’吧?!”

“这还是‘竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知’。”

“还有‘逃之夭夭,灼灼其华’。”

“这样的景色,就是‘落英缤纷’了。你知道‘落英缤纷’出自哪里吗?”我问女儿。

“不知道,你说吧。”

“出自陶渊明《桃花源记》,渔人迷路误入桃林,见‘芳草鲜美,落英缤纷’。”

“那‘桃花运’指的是什么?”

“指的是男女之间的爱慕之情。例如‘去年今日此门中,人面桃花相映红。人面不知何处去,桃花依旧笑春风。’”

“咦~这个樱花好漂亮。”女儿跳起来摘了两朵八重樱,有点不好意思故意岔开了话题。

“这是哪国的国花?”

“我知道是日本的国花,但不知道为什么。”

“我想,可能是因为他们觉得樱花既漂亮花期又短,就像短暂的人生,要珍惜当下的时光,活出自己的灿烂。”

“所以我们每个人都是一种花了。”

回到家,太座心疼我,说开车去就好了,五分钟的路程,你来回走两趟路上就是一个小时,何必呢?

“这是和女儿相处的极佳时机,我们闲聊、闲逛,她陪我们老去,我们陪她成长,多好。如果每天父母和孩子之间的交流只是问作业写完没、这道题做对没、那道题订正没,很快女儿就会从与我们无话不说变成无话可说。”我说。

今日春分。